Christine Piriwe

»Rat auf Draht«-Sozialpädagogin

Leben

13.03.2025

13.03.2025

Heute schon telefoniert oder im Chat tätig gewesen?

Heute noch nicht, weil ich keinen Dienst hatte. Manchmal fangen wir um 7 Uhr in der Früh an, manchmal haben wir Nachtdienst. Unsere Chat-Zeiten sind wochentags immer von 18 bis 20 Uhr. Es kommt auch vor, dass wir Telefondienst haben und danach in den Chat wechseln. Unser Dienstplan wechselt also ständig. Ich bin für unterschiedliche Themen zuständig, wie auch für die Medienarbeit, weswegen ich heute hier mit Ihnen für das Interview zusammensitze. Zusätzlich bin ich in der Peer-to-Peer-Beratung tätig, wo Jugendliche anderen Jugendlichen helfen.

Warum ist der Chat nur von 18 bis 20 Uhr aktiv? Manchmal fällt es vielleicht leichter zu schreiben und man will nicht, dass die Eltern hören, dass man in der Nacht im Kinderzimmer telefoniert.

Genau diese Thematik haben wir schon öfters intern besprochen. Tatsächlich handelt es sich um eine Ressourcenfrage. Anfänglich wurde der Chat nur an gewissen Tagen angeboten. Die Verfügbarkeit wurde also bereits ausgebaut. Früher waren es drei Tage die Woche, mittlerweile sind es fünf. Das Zeitfenster von 18 bis 20 Uhr hat sich so ergeben, dass die meisten Kinder und Jugendlichen dann schon von der Schule oder Freizeitaktivitäten zurück sind, Hausübungen gemacht und zu Abend gegessen haben. Viele gehen danach schlafen. Daher haben wir uns für das vorhin genannte Zeitfenster entschieden, weil wir gemerkt haben, dass das ganz gut funktioniert. Wenn wir weiter ausbauen möchten, benötigen wir mehr Ressourcen. Es handelt sich schlichtweg um eine Kosten- und Personalfrage.

Können Sie sich vorstellen, dass dieser Part zukünftig von künstlicher Intelligenz übernommen wird, also von einem Chatbot?

Als künstliche Intelligenz aufgekommen ist, haben eine Kollegin und ich das sogar ausprobiert. Ich muss sagen, dass die KI teilweise ganz gute Antworten gibt. Wirklich schlecht ist das also nicht. Sobald es aber um Emotionalität und differenzierte Fragen geht, um als Beraterin das ganze Bild einer Person zu bekommen, wird es schwierig.

Es gibt wissenschaftliche Studien aus dem medizinischen Bereich, die sich genau das angesehen haben. Dort wurde herausgefunden, dass Patientinnen und Patienten mit KI-Chatbots bessere Erfahrungen hinsichtlich der Empathie gemacht haben als mit Ärztinnen und Ärzten. Der Grund der Erfahrung basierte darauf, dass die KI ausführlicher geantwortet hat als Ärztinnen und Ärzte, was als empathischerer Austausch empfunden wurde.

Von diesen Ergebnissen habe ich auch gehört, daher würde ich an der Stelle gerne hinzufügen, dass man die Berufsgruppen differenzieren muss. Wir sind eine Kriseninterventionsstelle. Es ist unsere Hauptaufgabe, genau das zu können, also in einen empathischen Austausch zu gehen. Als Test könnte man den Versuch, der in der Studie unternommen wurde, mit uns wiederholen.

Würde also ein Unternehmen, das auf die Programmierung von KI-Bots spezialisiert ist, auf Sie zukommen, würden Sie das unterstützen und mitmachen?

Ja, warum nicht?

Weil ihr Job damit vielleicht à la longue wegfällt.

Man sollte immer offen und neugierig sein und die Sachen einmal ausprobieren. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass unser Job nicht einfach so von der Technik übernommen werden kann. Jugendliche fragen uns auch oft im Chat, ob wir Bots sind. Das sind tatsächliche Sorgen, die bestehen. Sie meinen, mit einem Bot wollen sie sich nicht unterhalten, sondern mit einem echten Menschen.

Ein Bot würde in dem Fall doch antworten, ein Mensch zu sein.

Wir bekommen dann schon auch Folgefragen, ob wir wirklich kein Bot sind, weil wir so wirken. Es wird dann also schon auch detaillierter nachgefragt. Wenn das der Fall ist, probieren wir, anders ins Gespräch zu gehen und vielleicht auch witzige Fragen zu stellen.

Aber wie beweisen Sie am Telefon oder im Chat, dass Sie ein Mensch sind?

Am Telefon ist es einfacher. Ich hätte noch mit keiner KI gesprochen, die das so perfekt menschlich kann. Man merkt es beispielsweise daran, wie jemand lacht oder wie jemand emotional auf etwas eingeht. KI-Bots können das schon ganz gut, aber wirklich authentisch ist es nicht.

Noch nicht. In ein paar Jahren wahrscheinlich schon.

Ja, okay, dann mache ich mir in ein paar Jahren Gedanken darüber. Ich bin im Hier und Jetzt. Wenn es dann so weit ist, überlege ich mir, wie ich damit umgehe. Warum sollte ich jetzt schon in den Widerstand bei etwas gehen, von dem ich noch nicht mal weiß, ob es mir hilfreich sein wird oder nicht. Vielleicht werden wir durch die KI in der Beratung auch unterstützt und wir können uns auf andere Aspekte unserer Arbeit konzentrieren. Womöglich orientieren wir uns um und übernehmen dann andere Dinge.

Face-to-Face-Treffen, also echte Begegnungen, beispielsweise.

Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir machen auch Workshops in Schulen und bieten Fortbildungen an. Eventuell wird das dann verstärkt unsere Arbeit prägen. Aber ja, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen: Ich würde lügen, wenn ich überhaupt keine Angst hätte, ersetzt zu werden. Die haben wir irgendwo doch alle. Am Ende des Tages denke ich mir, dass man der Entwicklung gegenüber dennoch offen sein muss.

Bringt eh nix, wenn man’s nicht ist.

Na ja, es verhält sich ähnlich zum Internet und dem Smartphone oder auch der Industrialisierung. Vieles ist ersetzt worden, aber vieles ist auch neu geschaffen worden. Sobald es um Veränderungen geht, begleiten uns Ängste. Und das schon über Generationen hinweg. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Gleichzeitig mache ich mir keine Gedanken darüber, denn, wenn ich mir darüber auch noch Sorgen machen würde, puh ...

»Wir haben im Schnitt vier Suizidanrufe pro Tag«

Dann gehen wir von einer potenziellen Zukunft kurz in die Vergangenheit: Wie haben sich die Themen bei »Rat auf Draht« seit der Gründung im Jahr 1987 verändert? Manche Gründe einer Kontaktaufnahme durch Kinder und Jugendliche werden zeitlos sein, andere wiederum einem spezifischen Zeitgeist unterliegen.

Anfänglich ging es verstärkt um Schule und Sexualität. In den 80ern und 90ern war es sicherlich schambehafteter, darüber zu reden, auch weil viele Eltern damals noch nicht so offen waren, wie es heute der Fall ist. Suizidalität war damals hingegen eine Ausnahme. Während früher vielleicht dreimal im Monat jemand zum Thema Suizid oder Suizidgedanken angerufen hat, verzeichnen wir seit 2020 einen deutlichen Anstieg in dem Bereich. Wir haben im Schnitt vier Suizidanrufe pro Tag, teilweise auch mit Interventionen wie Polizei- oder Rettungseinsätzen. Was auch zugenommen hat: Panikattacken, Traumata, häusliche Gewalt und Anrufe nach sexuellen Übergriffen. Früher waren wir mehr ein Informationskanal mit Aufklärungscharakter und Problemlösungen im kleinen Rahmen. Heute sind es Themen mit massiver Intensität.

War Suizidalität früher tatsächlich nicht so stark Thema oder wird heute nur verstärkt darüber gesprochen, weil viele Menschen mit psychischen Problemen via Social Media an die Öffentlichkeit gehen? Früher gab es die breitenwirksame Publizität des Einzelnen nicht.

Man kann es schon auch an Corona festmachen, auch wenn das viele nicht mehr hören wollen. Die Zeit der Lockdowns war sehr herausfordernd und die Belastung war groß. Aber es stimmt, dass die Awareness durch das Internet und Social Media gestiegen ist. Jugendliche kennen sich heute deutlich besser aus als früher. Teilweise werden wir in Telefonaten mit Fachbegriffen konfrontiert, nachdem eine gewisse Selbstdiagnostik stattgefunden hat. Social Media hat hier sicher viel dazu beigetragen, wenngleich es auch kritisch zu betrachten ist. Es führt dazu, dass viele Menschen sich selbst diagnostizieren und glauben, schwer krank zu sein.

Mein letzter Interviewpartner meinte, er konsumiere keine Nachrichten, weil die heutige Zeit schlimmer gemacht wird als sie ist. Das würde mit dem, was sie gesagt haben, einhergehen. Die Leue glauben, sie haben etwas, was nicht der Fall ist, weil ihnen Angst gemacht wird. Schlechte Nachrichten funktionieren evolutionär besser als gute Nachrichten. Dort, wo Gefahr lauert, hören wir im Zweifel mal genauer hin.

Natürlich, und auch das wird via Social Media verstärkt. Wenn man sich als Jugendlicher zu Depressionen und Mental Health informiert, zeigt der Algorithmus immer mehr Informationen zum Thema an. Dann ist man in der Bubble drin. Wenn man dann andauernd nur von allen Seiten hört, wie schlecht es allen geht, weil man wahrscheinlich diese oder jene psychische Erkrankung hat, glaubt man es vielleicht auch für sich.

Ich möchte nochmals kurz auf Corona zurückkommen, weil Sie meinten, dass die Zeit herausfordernd und belastend war. Wenn ich an die Großeltern der Generation Y denke, dann waren diese in der HJ, beim BDM oder im KZ. Während Corona waren Jugendliche und Kinder zu Hause auf der Couch. Sie sind nicht eingezogen worden, um im Krieg an die Front geschickt zu werden, sondern wurden darum gebeten, zu Hause zu bleiben und nicht in die Schule zu gehen. Was genau war daran so schlimm?

Ich glaube, dass die Generationen davor nicht die Wahl hatten und keine Möglichkeit zur Reflexion bestand. Fragen wie: »Wohin gehöre ich?« und »Warum existiere ich?«. Mein Opa meinte einmal, er war dankbar dafür, dass sie einen Topf Erdäpfel am Tisch hatten. Damals ging es tatsächlich um rohe Existenz und darum, wie man den heutigen Tag überlebt. Es wurde nicht hinterfragt, welche Möglichkeiten einem offen stehen. Es geht um ganz andere Bilder einer Generation, die ganz anders aufgewachsen ist. Die Babyboomer haben hart daran gearbeitet, dass es der Generation danach gut geht. Diese Welt und Erwartungshaltung haben wir geschaffen. Wir können von einer Generation, die behütet aufgewachsen ist, nicht erwarten, dass sie das einfach alles so hinnimmt, wenn sie immer alle Möglichkeiten hatte. Auf einmal sitzen sie zu Hause, dürfen nicht mehr raus und werden in der Schule auch nicht mehr unterstützt. Bei uns haben sich Jugendliche gemeldet, die zu Hause Gewalt und Alkoholismus ausgesetzt waren, weil sie auf einmal nicht mehr die Möglichkeit hatten, sich in Jugendzentren aufzuhalten. Eltern waren selbst überfordert und wussten nicht, was Covid für Auswirkungen hat. Kinder und Jugendliche haben bei uns angerufen, weil sie Angst hatten, mit den Eltern über die ganze Situation zu reden. Umgekehrt gab es aber auch diejenigen, die froh über die ganze Situation waren, weil sie davor von sozialen Ängsten geplagt wurden und endlich ohne schlechtes Gewissen nur zu Hause sein konnten.

Womöglich gilt das Versprechen, dass es der folgenden Generation besser gehen wird, einfach nicht mehr aufgrund einer veränderten Welt. Waren wir in Europa die letzten 80 Jahre vielleicht etwas zu verwöhnt? Ich nehme die von Ihnen geschilderten Fälle, die zu Hause mit Alkoholismus, Gewalt und Drogen konfrontiert sind, nun bewusst aus.

Wir alle waren in einer Ausnahmesituation, die wir so nicht kannten und die mit uns etwas gemacht hat. Ich will also niemandem die Schuld geben, genauso wenig, wie ich sagen möchte, dass die Jugend von heute nicht stark genug ist. Ganz im Gegenteil: Die Jugend ist mutig, früh genug auf sich zu hören. Bei der Kriegsgeneration treten nicht bearbeitete Traumata häufig erst im Alter nach außen. Diese Generation konnte ihre Emotionalität oftmals gar nicht formulieren und in Worte fassen. Heute sind wir ein Stück weit achtsamer geworden, was nichts Schlechtes ist. So können wir Alarmsignale frühzeitig erkennen und daran arbeiten, ohne unsere Themen ungefiltert mitzunehmen und auf die nächste Generation zu übertragen. Wir wachsen ein Stück weit durch diese Erfahrungen. Durch Corona haben wir vielleicht gelernt, Signale und Symptome besser zu erkennen.

Sie sind jung, aber keine Jugendliche mehr. Wie schwer ist es mit fortlaufendem Alter, die Probleme der Jugendlichen und ihre Sprache zu verstehen?

Das ist der Grund, warum ich mich für die Peer-Beratung eingesetzt habe. Ich bin schon jetzt viel zu weit von alldem weg. Wichtiger, als alles verstehen zu können, ist es, zuzuhören und da zu sein. Es geht um die ehrliche Bereitschaft, Interesse an den Themen der Kinder und Jugendlichen zu haben und stets neugierig zu bleiben. Sie erwarten sich von uns Erwachsenen nicht, dass wir alles verstehen. Solange ich hinhöre und mir ihre Lebenswelt erklären lasse, sind sie bereit dazu. Ich habe nie den Anspruch, Teil dieser Lebenswelt zu sein. Da würde ich mir viel zu viel herausnehmen. Ich sehe es als Ausflug von der einen in die andere Lebenswelt, wodurch man voneinander lernt.

Kommen wir zu ein paar Schlagworten unserer Zeit: Cybermobbing & -grooming, Shitstorms, Hassreden, Sexting, Dickpics und so weiter. Manches gab es immer schon, anderes wurde durch die Digitalisierung deutlich verstärkt. Können Sie die Begriffe und damit verbundene Herausforderungen ein wenig einordnen?

Ich möchte gerne ergänzen um Sextortion. Das ist die Erpressung durch Nacktbilder oder -videos. Da geht es darum, dass eine jugendliche Person von jemandem im vermeintlich selben Alter angeschrieben wird. Meistens steckt eine kriminelle Organisation dahinter. Oft findet die Kontaktaufnahme über Tinder oder Instagram statt und eine Beziehung bahnt sich an. Wenn die sich dann über Video kennenlernen, werden mit der Zeit Nacktfotos ausgetauscht. Hier handelt es sich dann um Sexting, was per se noch nicht verwerflich ist, weil es sich um einen einvernehmlichen Austausch handelt. So weit, so in Ordnung. Aber bei dem, was oftmals danach passiert, handelt es sich um Sextortion. Die Opfer werden erpresst, weil Geld dafür verlangt wird, dass die Fotos nicht weitergeschickt oder veröffentlicht werden. Es wird bewusst mit der Angst eines Menschen gespielt und die Würde wird total angekratzt. Diese Bedrohungen sind schon sehr massiv geworden.

Shitstorms kommen auch immer wieder vor und passieren vor allem auf Social Media. Menschen teilen viele Fotos und Einblicke von ihrem Leben und erhalten dann viele negative Nachrichten dazu. Auch wir von »Rat von Draht« sind manchmal davon betroffen, wenn wir auf Themen aufmerksam machen. Auch ich war davon schon betroffen, als wir etwas zum Weltfrauentag veröffentlicht haben. Es folgten viele negative Kommentare über mein Aussehen. Man wollte mir die Kompetenz absprechen, weil: »Schau mal, wie die aussieht, die schminkt sich nicht mal.«

Cybermobbing ist immer wieder Thema, vor allem im Gaming-Bereich oder in WhatsApp-Gruppen. Dabei werden einzelne Personen ausgeschlossen oder bewusst negativ hervorgehoben.

Um Cybergrooming handelt es sich, wenn eine erwachsene Person in der Online-Welt in Kontakt mit einem Kind tritt und sich dort als jugendlich ausgibt, mit dem Ziel, das Kind in der realen Welt kennenzulernen und zu missbrauchen.

Shitstorms kommen auch immer wieder vor und passieren vor allem auf Social Media. Menschen teilen viele Fotos und Einblicke von ihrem Leben und erhalten dann viele negative Nachrichten dazu. Auch wir von »Rat von Draht« sind manchmal davon betroffen, wenn wir auf Themen aufmerksam machen. Auch ich war davon schon betroffen, als wir etwas zum Weltfrauentag veröffentlicht haben. Es folgten viele negative Kommentare über mein Aussehen. Man wollte mir die Kompetenz absprechen, weil: »Schau mal, wie die aussieht, die schminkt sich nicht mal.«

Cybermobbing ist immer wieder Thema, vor allem im Gaming-Bereich oder in WhatsApp-Gruppen. Dabei werden einzelne Personen ausgeschlossen oder bewusst negativ hervorgehoben.

Um Cybergrooming handelt es sich, wenn eine erwachsene Person in der Online-Welt in Kontakt mit einem Kind tritt und sich dort als jugendlich ausgibt, mit dem Ziel, das Kind in der realen Welt kennenzulernen und zu missbrauchen.

Heißt konkret ... Pädophilie?

Ja. Zur Corona-Zeit war das ein starkes Thema, das verstärkt im Online-Gaming-Bereich aufgekommen ist.

»Aus Prestigegründen geht man nicht in den Sozialberuf«

Wenn Sie nun an Ihre eigene Kindheit und Jugend denken: Wo erkennen Sie sich bei Anruferinnen und Anrufern selbst wieder, und was ist Ihnen aus Ihrer eigenen Vergangenheit hingegen total fremd?

Das ist jetzt aber schon sehr persönlich.

Ich weiß. Das Ziel von Talkaccino ist, einen Blick hinter die Fassade zu bekommen.

Eine Ausbildnerin hat mir einmal gesagt: »Alle, die hier in der Klasse sitzen, müssen selber eine Erfahrung gemacht haben, sonst wären sie nicht hier.« Da wird schon etwas Wahres dran sein. Man geht nicht aus Prestigegründen in den Sozialberuf. Also ja, es geht schon um eigene Erfahrungen. Beginnen wir damit, was mir anfänglich fremd war. Ich habe mich mit Selbstverletzung sehr schwer getan.

Ritzen zum Beispiel.

Genau. Vor »Rat auf Draht« hatte ich im psychiatrischen Kontext direkt mit Personen zu tun, die sich selbst verletzt haben, aber eben nicht mit Kindern und Jugendlichen am Telefon. Da habe ich gemerkt, dass das eigenartig für mich war und ich nicht so recht wusste, wie ich adäquat darauf reagieren kann. Was mir auch fern war: gewisse Essstörungen wie bspw. Magersucht. Mit der Thematik musste ich mich verstärkt auseinandersetzen, um zu verstehen, was hilfreich ist und was weniger. Und umgekehrt, wo ich mich bei Anruferinnen und Anrufern wiederkenne aufgrund meiner eigenen Kindheit und Jugend ... hmm ... schwierig ... das ist mir jetzt etwas zu heikel.

Ich verrate dann umgekehrt auch gerne etwas Persönliches aus meiner Vergangenheit. Dann haben wir Gleichstand.

Ich möchte jetzt kein Fass aufmachen. Ich kann etwas Allgemeines sagen: Ich habe mich für »Rat auf Draht« entschieden, weil ich in meinem Leben Erwachsene getroffen habe, die mich als Kind und Jugendliche nicht ernst genommen haben. Das wollte ich als Erwachsene anders machen. Ich wollte sie für voll nehmen und später einmal nicht vergessen, wie es früher für mich war. Wenn man mit Sorgen nicht ernst genommen wird und Ängste bagatellisiert werden, ist das schon schlimm. Schule fand ich früher ganz furchtbar. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass meine Schulzeit super war. So etwas kann ich also sehr gut nachvollziehen. Probleme mit Lehrenden zum Beispiel. Belassen wir es dabei.

Kann ich sehr gut nachvollziehen. »Rat auf Draht« gab es schon zu meiner Kindheit und Jugend. Auch ich habe damals immer wieder überlegt, ob ich anrufe in Zeiten von Streitereien mit den Eltern oder als ich in der Schule überfordert war. Letztendlich habe ich aber nie angerufen. Konflikte mit den Eltern liefen unter anderem so ab, dass mir gedroht wurde, mich ins Heim oder Internat zu stecken, wenn ich mich nicht bald wieder benehme. Umgekehrt meinte ich, dass ich dann gerne Kontakt mit dem Jugendamt aufnehme. Im Grunde haben wir uns gegenseitig schachmatt gesetzt.

Hm ... ich habe einmal angerufen, habe dann aber aufgelegt.

Warum?

Ich habe ein Problem geschildert, und die Person hat mir sehr klar und deutlich geschildert, was in Ordnung ist und was nicht. Daraufhin hatte ich Angst.

Angst wovor?

Vor möglichen Konsequenzen für andere Personen.

Ihnen ist also bestätigt worden, dass der Grund, weswegen sie angerufen haben, ein tatsächlicher Grund ist und das Verhalten der anderen Person nicht in Ordnung war. Sie haben es dann nicht weiterverfolgt, weil sie Angst vor den Auswirkungen hatten für die Person, die nicht korrekt gehandelt hat.

Ganz genau. Mir war das Ganze dann etwas zu heiß. Was ich in dem Zusammenhang noch sagen kann: Kinder und Jugendliche übernehmen oft zu viel Verantwortung für ihr Umfeld und dessen Handlungen.

Sie beraten zu Themen wie Sucht, Sexualität, Familie, Schule, Gesundheit und Gewalt. Was liegt Ihnen persönlich am meisten und welche Themen überlassen Sie lieber Ihren Kolleginnen und Kollegen? Verbinden Sie in manchen Fällen intern oder muss man selbst zu allem Stellung nehmen?

Wenn wir wissen, dass jemand anderer gerade besser passt, leiten wir tatsächlich weiter. Außer natürlich, es ist ganz akut und wir sind alleine im Dienst. In den Fällen geht es dann nicht. Manchmal verweisen wir auch an andere Beratungsstellen, wenn es passendere zum Thema gibt. Wo ich gut und mittlerweile auch gerne berate: Selbstverletzung, Suizidgedanken, Sinnfragen zum Leben, Berufsberatung, psychische Belastungen. Was ich gerne abgebe, sind rechtliche Themen. Da haben wir Juristen im Haus. Was ich auch nicht mache, sind sexuelle Gespräche mit männlichen Personen, wenn ich merke, sie fühlen sich unwohl, weil sie der Meinung sind, dass ich sie nicht verstehe. Das kann ich gut nachvollziehen und gebe es gerne an meine Kollegen weiter. Bei welchem Thema ich keine Expertin bin: Transidentität. In dem Bereich gibt es fachlich bessere Personen als mich. Ich berate zwar dazu, sage aber immer, dass ich bei tiefer gehenden Gesprächen lieber an Kolleginnen und Kollegen übergebe.

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie bei Telefonaten versagt haben?

Ja, auf jeden Fall, gerade am Anfang. Ich dachte mir, dass ich nicht gut genug beraten habe oder etwas anders hätte machen müssen. Vor meinem jetzigen Job war ich bereits acht Jahre im psychosozialen Bereich tätig, dennoch war ich anfänglich unglaublich gefordert bei »Rat auf Draht« und habe mich gefragt, was ich hier überhaupt mache. Der Job ist extrem vielfältig. Ich hatte den Anspruch, den Jugendlichen mit all ihren unterschiedlichen Themen gerecht zu werden. Mit der Zeit habe ich begriffen, dass es gar nicht darum geht, alles zu wissen, sondern es viel wichtiger ist, einfach da zu sein, zuzuhören, die Person ernst zu nehmen und gemeinsam zu schauen, was man machen kann. Und selbst wenn das nicht gelingt und das Gegenüber unzufrieden ist, hat sie sich zumindest dazu entschlossen, dass der negative Weg anscheinend nicht der richtige ist, wodurch sie offenbar motiviert ist, nach Lösungen zu suchen. Das ist ganz wichtig: Ich muss nicht alle zufriedenstellen! Meine Ratschläge können auch einfach zu einem Ausschlussverfahren führen. Mittlerweile spreche ich das auch ganz offen an und sage: »Ich glaube, du bist gerade nicht zufrieden.« Wenn das bejaht wird, schlage ich vor, dass wir nochmals von vorne beginnen.

»Viele glauben, dass man Suizid nicht ansprechen darf, aber genau das ist wichtig«

Was macht man, wenn es gerade akut ist und jemand sagt »Ich bringe mich jetzt um«? Diese Situation stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Wenn das eigene Telefonat womöglich davon abhängt, ob sich jemand das Leben nimmt oder nicht.

Ja, das ist sehr herausfordernd. Ich muss zugeben, dass ich durch meinen Job davor bereits Erfahrung mit solchen Situationen gesammelt habe. Es kommt immer auf den jeweiligen Moment an. Viele Berater wünschen sich eine Art Anleitung, was dann zu tun ist. Das muss man allerdings je nach Situation entscheiden. Steht jemand auf der Brücke? Hat sich jemand so tief geschnitten, dass sie gleich verblutet? In dieser Situation war ich schon. Man musste dann direkt entscheiden, welche Schritte als Nächstes gesetzt werden. Wenn jemand bei uns anruft, dann besteht zumindest noch ein Funken Motivation, weiterzuleben. Den muss ich dann probieren zu aktivieren. Ich sage dann zum Beispiel: »Probieren wir, miteinander zu reden. Ob du jetzt 15 Minuten länger lebst oder nicht, ist auch schon egal. Geben wir uns zumindest diese Viertelstunde gemeinsam.« Viele glauben, dass man Suizid nicht ansprechen darf, aber genau das is wichtig. Direkt ansprechen! Diese Menschen werden oft so behandelt, als ob sie ansteckend wären. Viele glauben, wenn sie es ansprechen, dann bringen sie die Menschen auf blöde Gedanken und führen sie erst recht zum Suizid. So ist es aber nicht. Ich frage manchmal, was im Leben so schlimm ist, dass man nicht mehr hier sein möchte. Ich gebe zu verstehen, dass mich die Person so sehr interessiert, dass ich das jetzt wirklich wissen und die Geschichte hören möchte. Viele sind verzweifelt, weil sich niemand ihre Geschichte anhören will. Sie sind dann so verzweifelt, dass Suizid offenbar die einzige Exit-Strategie ist. Für viele Kinder und Jugendliche ist es auch so, dass sie diese Gedanken einfach aussprechen, weil sie nicht das emotionale Handwerkszeug eines Erwachsenen haben. Liebeskummer in der Jugend kann so schlimm sein, dass manche nicht mehr wollen. Sie sehen dann einfach keinen anderen Ausweg. Was mir bis heute in Erinnerung ist: Mich hat mal jemand gebeten, beim Abschiedsbrief für die Mutter zu unterstützen.

Woher wissen Sie, ob Sie erfolgreich waren? Sie werden es niemals erfahren, wenn sich jemand eine Woche nach dem Telefonat mit Ihnen umgebracht hat. Selbst wenn das Gespräch gut verlaufen ist, kann es danach passieren.

Meistens erfahren wir, dass eine Intervention gut gelungen ist, wenn sich Angehörige melden, weil sie sich dafür bedanken. Manchmal melden sich die Personen auch selbst nochmals. Es kommt vor, dass nach unserer Intervention ein psychiatrischer Aufenthalt folgt und wir Monate später Bescheid bekommen, dass das nur aufgrund unseres Telefonats möglich wurde. Manche rufen auch immer wieder an, weil sie aus der Thematik noch nicht rausgefunden haben. Die Not ist dann so groß, dass sie einfach erneut darüber reden müssen.

Kam es vor, dass Sie einen Anruf erhalten haben, weil 147 die letzte gewählte Nummer war, und Angehörige nach einem Suizid wissen wollten, warum das passiert ist?

Nicht dass ich wüsste.

Wie lange dauert ein Telefonat oder Chat im Durchschnitt?

Ein Informationsgespräch dauert durchschnittlich zwischen 5 und 15 Minuten. Ein Entlastungsgespräch meist so um die 20 Minuten. Und eine Krisenintervention kann 40 Minuten bis zu über einer Stunde dauern, je nachdem. Wenn bspw. die Polizei, Rettung oder Kinderjugendhilfe gerufen werden muss, bleiben wir meist am Telefon, bis alles erledigt ist. Das kommt ganz darauf an, wie lange die Person möchte, dass wir dabei sind.

Sie haben vorhin einen Abschiedsbrief erwähnt. Gab es noch andere Erinnerungen, die Ihnen nahegegangen sind?

Ich hatte Kontakt mit einer Person, die schon einen Schritt weiter war und sich dazu entschieden hat, sich das Leben zu nehmen, als sie draufgekommen ist, dass sie es eigentlich doch nicht möchte. In diesem Stadium hat sie mich angerufen. Sie war zu dem Zeitpunkt in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Ich musste die Rettung schicken, obwohl nicht ganz klar war, wo sie sich gerade befindet. Die Person war fast nicht mehr für mich greifbar, und es hat gedauert, bis die Rettung dort war, mit der ich parallel verbunden war. Das war schon sehr aufwühlend. Ihre Worte waren: »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Scheiße, ich will das doch nicht!« Es kommt auch vor, dass Erwachsene im Nachtdienst anrufen und sagen, nichts macht mehr Sinn für sie. Eigentlich beraten wir Kinder und Jugendliche, aber in solchen akuten Situationen muss man die Rettung rufen. So etwas bleibt einem schon in Erinnerung. Ebenso wie Menschen, die direkt nach Übergriffen anrufen.

Wenn Sie kurz selbstkritisch sein wollen: Wo gibt es blinde Flecken, die »Rat auf Draht« nicht bedient? Oder positiv formuliert: Wo könnte sich »Rat auf Draht« verbessern?

Viele wissen nicht, dass wir zu einem hohen Prozentsatz spendenfinanziert und von Förderungen abhängig sind. Aktuell sind wir ein Team von 20 Personen, die rund um die Uhr ganz Österreich abdecken. Dadurch entstehen oft Wartezeiten, die wir lieber nicht hätten. Wir könnten sicherlich auch im Chat mehr anbieten, wenn wir die Ressourcen hätten. Auch unsere Informationsangebote auf der Website könnten aktueller sein. Jugendliche könnten über Social Media noch viel mehr eingebunden werden. Was sicher auch Thema ist: Wenn man so lange in dem Beruf tätig ist, bilden sich womöglich individuelle blinde Flecken innerhalb des Teams. Was ich mich manchmal frage, ist, ob wir wirklich am Puls der Zeit der Jugendlichen sind.

Wie oft erhalten Sie eigentlich Scherzanrufe, die nur auf Mutproben basieren? À la: Traust dich nie, dass du dort anrufst und ein G’schichtl druckst!

Dafür bekommt man relativ schnell ein Gespür, denn einen tatsächlichen Leidensdruck nachzuahmen ist schon sehr schwierig. Manche sind bei ihren Anrufen allerdings sehr talentiert. Wenn dem so ist, spreche ich das auch an und sage, dass das Talent weiterverfolgt werden sollte. Bei tatsächlichen Mutproben beraten wir dazu und nehmen das ernst. Es sei denn, die besprochenen Inhalte sind gerade wirklich sehr sinnbefreit.

Was waren bisher die sinnbefreitesten Anrufe, die Sie erhalten haben?

Wenn jemand mit einer Fußballtröte ins Telefon reinposaunt. Das ist wirklich sehr unangenehm. Ich arbeite mit einem Headset und habe das oft auf laut gestellt, um alles zu verstehen. Wenn ohne Ankündigung einfach reingetrötet wird, kann das richtig schmerzhaft sein. Was auch vorkommt, sind Jugendliche, die einfach in den Hörer stöhnen oder es als lustvoll empfinden, mir manche Geschichten zu erzählen.

Gerade bei sexuellen Themen kann es aber auch der Fall sein, dass Jugendliche damit etwas überspielen wollen und sich dahinter tatsächlich etwas versteckt, was sie beschäftigt. Denke ich zu naiv, wenn ich mir denke, dass Sie den eigentlichen Inhalt verpassen, wenn Sie zu schnell auflegen?

Die gibt es auch, stimmt. Wenn jemand stöhnt, sage ich zum Beispiel: »Oh, sorry, es ist offenbar gerade unpassend und ich störe.« Manchmal kommt dann gleich, dass es nicht so gemeint war, und dann entsteht ein Gespräch daraus. Es gibt aber auch solche, die in einer bestimmten Stimmfarbe meinen, sie wollen mir jetzt eine spezielle Sexualpraktik schildern, um mich aus der Fassung zu bringen. Wenn ich dann frage, ob sie etwas dazu wissen möchten und darüber reden wollen, dann merkt man sehr schnell, ob es ihnen wichtig ist oder nicht. Umso abgeklärter ich bin, desto weniger interessant ist es dann, wenn es ihnen nur um das Schockmomentum geht.

Abschließend: Wo melden Sie sich, wenn es Ihnen nicht gut geht?

Bei Freundinnen.

Das ist kein professionelles Personal.

Supervision.

Kann man intern alles ansprechen?

Wir haben eine externe Supervisorin, bei der man alles ansprechen kann. Ich zumindest mache das so.

Was wird da so besprochen?

Wenn ich den Eindruck habe, dass mich etwas zu lange beschäftigt. Oder auch, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Beratung nicht so funktioniert hat, wie es hätte sein sollen. Es kann auch vorkommen, dass private Themen beschäftigen. Auch das können wir dann besprechen. Wenn es einem Berater von uns gerade nicht so gut geht, bspw. aufgrund eines Todesfalls in der Familie, sprechen wir das offen an und schauen, wie wir damit umgehen und ob wir der Person im Team vielleicht den Dienst abnehmen können oder einfach mal tauschen.

Lieblings-

Buch: A Year of Magical Thinking (Joan Didion)

Film: Ein ganzes Leben

Song: Like a Rolling Stone (Bob Dylan)

Schauspieler/in: Marion Cotillard

Motto: Offen und neugierig bleiben.

Autor/in: Robert Seethaler, Joan Didion

Serie: Yellowstone

Stadt: Ljubljana

Land: Island

Gericht: Schinken-Käse-Toast

Getränk: Soda Himbeere

Film: Ein ganzes Leben

Song: Like a Rolling Stone (Bob Dylan)

Schauspieler/in: Marion Cotillard

Motto: Offen und neugierig bleiben.

Autor/in: Robert Seethaler, Joan Didion

Serie: Yellowstone

Stadt: Ljubljana

Land: Island

Gericht: Schinken-Käse-Toast

Getränk: Soda Himbeere

Schönstes und negativstes Erlebnis der vergangenen Woche

Schönstes: Ich war beim Konzert von James Blunt und war positiv überrascht. Er begleitet mich seit meiner Jugend und war total enthusiastisch bei der Sache, was mich beeindruckt hat.

Negativstes: Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Hexenschuss, der mich sehr belastet hat. Bis vor drei Tagen hatte ich damit zu kämpfen, was mich sehr eingeschränkt hat. Ich konnte manche handwerklichen Arbeiten bei mir in der Wohnung nicht machen und musste auch einige Treffen absagen.

Negativstes: Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Hexenschuss, der mich sehr belastet hat. Bis vor drei Tagen hatte ich damit zu kämpfen, was mich sehr eingeschränkt hat. Ich konnte manche handwerklichen Arbeiten bei mir in der Wohnung nicht machen und musste auch einige Treffen absagen.

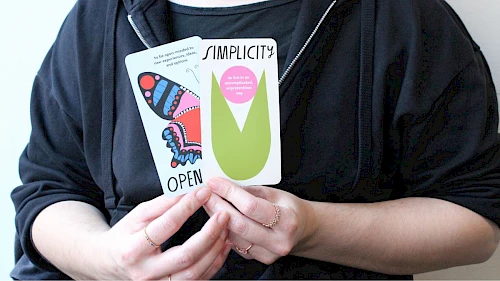

Persönliches Mitbringsel

Zwei Karten, die ich immer im Auto mit dabeihabe und die kleine Reminder sind. Wer war ich einmal, und was hat mich dorthin gebracht, wo ich gerade bin? Und wohin möchte ich mich orientieren? Die Offenheit hat mich dorthin gebracht, wo ich gerade bin, nämlich zu »Rat auf Draht«. Mittlerweile orientiere ich mich eher an einem einfacheren Weg, an der Einfachheit der Dinge. Mir geht es darum, in den kleinen Dingen das Schöne zu sehen. Ich will nicht mehr nach dem ganz Großen streben.

Berufswunsch als Kind

Lehrerin

Wen wollten Sie immer schon einmal treffen?

Marilyn Monroe

Teenie-Schwarm

Tom Cruise

Café-Bestellung

Cappuccino und Schoko-Croissant

Ort des Interviews

Grey Kaffee

Das Grey Kaffee mit seinen beiden Filialen zählt zu den neueren Vertretern des Specialty Coffee in Wien. Während die erste Dependance im 17. Bezirk eröffnet hat, befindet sich die zweite Filiale in der Pilgramgasse im 4. Bezirk, wo auch das heutige Interview stattgefunden hat. Der einfache Chic des Interieurs stellt vor allem eines in den Fokus: den leckeren Kaffee mit italienischem Geschmack, der perfekt zum hauseigenen Tiramisu sowie den gut gefüllten Croissants – die übrigens Cornetto heißen – mit Pistazien- oder Schokoladengeschmack passt. Dieses abgestimmte Zusammenspiel lässt sogar die Hipster-Attitude der Baristas in den Hintergrund rücken. Molto bene!

Das Grey Kaffee mit seinen beiden Filialen zählt zu den neueren Vertretern des Specialty Coffee in Wien. Während die erste Dependance im 17. Bezirk eröffnet hat, befindet sich die zweite Filiale in der Pilgramgasse im 4. Bezirk, wo auch das heutige Interview stattgefunden hat. Der einfache Chic des Interieurs stellt vor allem eines in den Fokus: den leckeren Kaffee mit italienischem Geschmack, der perfekt zum hauseigenen Tiramisu sowie den gut gefüllten Croissants – die übrigens Cornetto heißen – mit Pistazien- oder Schokoladengeschmack passt. Dieses abgestimmte Zusammenspiel lässt sogar die Hipster-Attitude der Baristas in den Hintergrund rücken. Molto bene!

Weitere Interviews

Leben25.04.2023

Musiktherapeutin Nina Edtinger

»Ich bin keine musikalische Musiktherapeutin«

Gesellschaft26.12.2022

Redakteurin & Autorin Yvonne Widler

»Gewaltbeziehungen beruhen oft auf Besitzdenken und auf der Objektivierung von Frauen«

Leben23.12.2021

Umweltaktivistin Jasmin Duregger

»Die lebensfeindlichste Erde ist immer noch besser als jeder andere Planet«